【原宿店】分水嶺トレイルレース2015走ってきました!

2015-08-04

青梅から清里まで115km累積標高差11.140m激走3日間!!

Bコーススタート地点 青梅永山公園前にて

Bコーススタート地点 青梅永山公園前にて

こんにちは 原宿店バヤシです。

7月18日から20日までの3日間「分水嶺トレイルレース」にスタッフとして参加し青梅から奥秩父を抜けて清里の獅子岩まで走ってきました!

今回から石井スポーツがスポンサードに加わり、不肖このバヤシはコース救護役員としてBコースの青梅永山公園からフィニッシュまで最後尾を伴走しました。

■分水嶺トレイルレースコース概要

◇Aコース 距離84km・累積標高差8.000m チームとソロ合わせて70名

に鴨沢→七ツ石山→雲取山→飛龍山→将監小屋→笠取山→水干→CP1雁坂峠→破風山→笹平避難小屋→甲武信ケ岳→国師ヶ岳→CP2大弛峠→金峰山→CP3富士見平→瑞牆山→不動沢→松平林道→信州峠→横尾山→飯盛山→獅子岩駐車場

◇Bコース 距離115km・累積標高差11.140m チームとソロ合わせて50名

青梅永山公園→青梅丘陵ハイキングコース→榎木峠→高水山→岩茸石山→黒山→棒ノ折山→蕎麦粒山→長沢背稜→酉谷山→雲取山→飛龍山→将監小屋→笠取山→水干→CP1雁坂峠→破風山→笹平避難小屋→甲武信ケ岳→国師ヶ岳→CP2大弛峠→金峰山→CP3富士見平→瑞牆山→不動沢→松平林道→信州峠→横尾山→飯盛山→獅子岩駐車場

「分水嶺トレイルレース」とは今年で5回目を迎えた縦走形式・カモシカ山行スタイルのトレイルレースです。奥多摩から4つの百名山(雲取山・甲武信岳・金峰山・瑞牆山)と4つの分水嶺(多摩川・荒川・富士川・千曲川)を3日以内で走破し、清里の平沢峠獅子岩までたどり着く、トレイル率96%の知る人ぞ知る大変タフなレースです。

従来のトレイルランに飽き足らない仲間達と5年前に立ち上げたのがこのレースで、コースが日本の背骨である中央分水嶺を通ることからこのバヤシが「分水嶺トレイル」と名付けました。コース看板無し、エイド無し、最終区間はルート無しの薮漕ぎ踏査区間となっています。

レースは奥多摩鴨沢起点のAコースと、昨年から青梅永山公園前が起点のBコースが設けられ、参加希望者は事前の試走(タイムと写真提出を義務付け)と厳正な書類審査を経てA・Bコース合わせて120名が参加しました。

エントリーはソロの部と3名1組のチーム部が有り、ロープ、スリング、カラビナなどのセルフレスキュー装備、ツェルトなどのビバーク装備の持参を義務付けるなど他のレースにないかなり硬派のレースとなっています。

ちなみに国内の主なレースの距離と累積標高差を上げると

◇「信越五岳」 距離110km・累積標高差4.700m

◇「UTMF」 距離160km・累積標高差8.000m

◇「分水嶺トレイル」Aコース 距離84km・累積標高差8.000m

◇「分水嶺トレイル」Bコース 距離115km・累積標高差11.140m

分水嶺トレイルのコースはA・Bともに距離の割に標高差が多きいキツいコースが特徴で、毎年開催するレースとしては一番累積標高差のあるレースとなっています。またこのレースは案内板やエイドは一切無し、食糧やロープなどのセルフレスキュー装備、ツェルトなどのビバーク装備を持つことが義務付けられており、最後の区間は整備されたトレイルではなく藪漕ぎを強要される踏査区間となっているため、地図コンパスを駆使してのナビゲーション能力が求められます。

◆7月18日00:00 青梅・永山公園前 Bコーススタート

青梅永山公園前を最後尾からスタート!

青梅永山公園前を最後尾からスタート!

7月18日00:00 深夜の青梅永山公園をスタート!

今年のスタートは、台風通過直後で気温が上昇し夜になっても気温が下がらず高温多湿の熱帯夜になりました。

岩茸石山付近から見た夜景

岩茸石山付近から見た夜景

青梅丘陵を過ぎ、だんだん街の明かりが遠ざかっていきます。

昨年の雨のスタートもキツかったのですが、暑いのもしんどく体力を消耗させます・・・

早くも睡魔に負けて仮眠をとる猛者もちらほら。

棒ノ嶺山頂からみた18日の日の出

棒ノ嶺山頂からみた18日の日の出

なんとか眠さに堪えて棒ノ嶺にて日の出を迎えました。

相変わらず気温が高く、無風状態で飲んでも飲んでも喉が渇きます。

棒ノ嶺山頂(969m)

棒ノ嶺山頂(969m)

18日05:00 棒ノ嶺山頂(969m)到着。

ベンチがあると思わず横になりたくなりますが我慢。

日が出てさらに気温が高くなっていきます・・・

◆7月18日11:00 奥多摩・鴨沢 Aコーススタート

18日11:00 Aコース鴨沢スタート

18日11:00 Aコース鴨沢スタート

奥多摩の鴨沢起点Aコースは18日11:00に一斉にスタート!

こちらはBコースより人数が多く、日中ということもあり応援の方も多く賑やかなスタートだったようです。

長沢背稜の美しいコケ

長沢背稜の美しいコケ

2Lのハイドレーションがすぐ空になり暑さにぐったりしますが、途中の一杯水と酉谷避難小屋で水を補給し英気を取り戻します。長沢背稜は原生林がとても美しく、降り出した雨でコケがとても鮮やかに見えました。

本コース最初の日本百名山・雲取山山頂(2017m)

本コース最初の日本百名山・雲取山山頂(2017m)

18日16:50 スタートから約40km。東京都最高峰である雲取山(2017m)に到着。

天候が悪化し、かなり雨風が強くなってきました。うだるような暑さから一転し気温は10度と今度は寒くなってきました。

ガスの切れ間から見た富士山

ガスの切れ間から見た富士山

雲取山頂から見た富士山。台風の影響で夜間はかなりの強風でしたが、一晩中ヘッドランプの列が延々と山頂まで伸びているのが見えました。

雲取山からは鴨沢起点のAコースと合流し、A・B両コース共通のゴール清里の獅子岩を目指します。

コース上で出会った鹿

コース上で出会った鹿

賑わっていた雲取山荘前以外はコース上で選手以外に人に出会うこともなく、時折鹿や猿に遭遇します。

間もなく日没。通常の山行では暗くなる前に行動を止めますが、本レースではこれからが勝負!

飛龍山付近の険しいルート

飛龍山付近の険しいルート

日没を迎えガスで視界が悪い中、飛龍山付近の険しい山道を黙々と進みます。大雨で所どころ路肩が崩壊している箇所があり神経を使います。

将監峠付近でビバークしている選手

将監峠付近でビバークしている選手

18日22:00将監峠通過。

Bコースはスタートしてからすでに22時間。

疲労と眠気がピークに達し、ツェルトも張らず道端で仮眠をしている選手もいました。

多摩川源流の沢で顔を洗って眠気撃退!

多摩川源流の沢で顔を洗って眠気撃退!

この辺りは多摩川の源流に位置し、多くの支流の沢を渡ります。

冷たい沢水で顔を洗い眠気を覚ましつつ、多摩川源頭の水干を目指します。

黒槐分岐でツェルトビバークする選手達

黒槐分岐でツェルトビバークする選手達

日付が変わって19日00:30

沢を何本も越えてようやく黒槐(くろえんじゅ)分岐に到着。

こちらの選手達はしっかりツェルトを張ってしっかり仮眠しています。

面倒でもツェルトを張り、雨風や寒さから守られての仮眠だと体力の回復が違います。

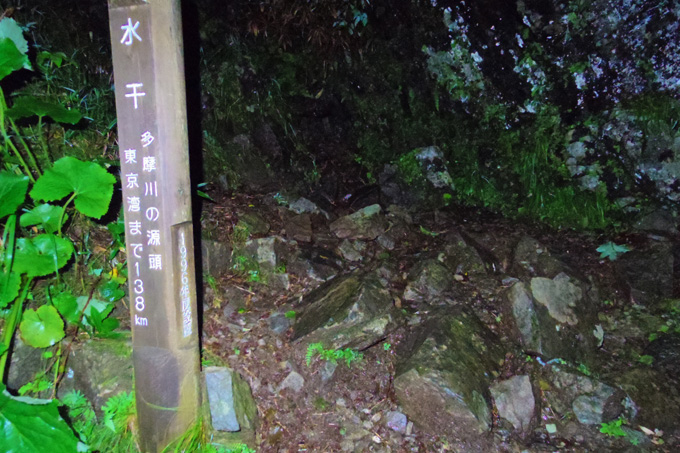

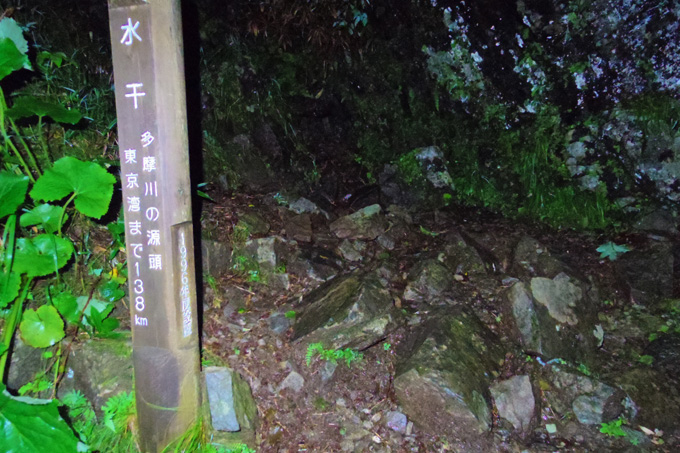

多摩川最初の一滴「水干」

多摩川最初の一滴「水干」

19日01:10 海から138km多摩川の源頭水干(みずひ)に到着。

普段は干からびているか水滴がしたたる程度ですが、雨のせいでかなりの水量がありました。

行動時間が25時間ということもあり、ここのベンチで約10分の仮眠。

多摩川・富士川・荒川の流れを分けるミニ分水嶺

多摩川・富士川・荒川の流れを分けるミニ分水嶺

19日01:50 多摩川・富士川・荒川の3つの川の流れを分ける小さな分水嶺に到着。

仮眠したおかげで何とか復活。まだ第1関門の雁坂峠まで燕山・古礼山・水晶岳のピークを越えねばなりません。

水晶岳を越えて雁坂峠目前で日の出を迎えました

水晶岳を越えて雁坂峠目前で日の出を迎えました

19日04:20 第1関門手前の最後のピーク水晶岳を越えてまもなく日が昇ってきました。

この区間が距離と行動時間が一番長く、睡魔との戦いに打ち勝ったもののみ関門を突破できます。

第1関門 雁坂峠(2080m)

第1関門 雁坂峠(2080m)

19日04:34 スタートから28時間半ようやく最初の関門雁坂峠(2080m)に到着!

雁坂峠は針ノ木峠、三伏峠とともに日本三大峠にあげられており、大和武尊の伝承が残るなど古くから山梨と秩父を結ぶ重要な街道の峠として利用されていました。

雁坂峠から見た富士山

雁坂峠から見た富士山

甲府盆地は雲海に覆われていますが富士山が頭を出しています。

峠を少し登ったところで風が当たらない場所を見つけて、ネオエアーXライトを膨らましエスケイプビィビィに潜りこんで20分ほど仮眠しました。

今回の靴下はシールスキンズ+和紙ソックスの2枚重ね

今回の靴下はシールスキンズ+和紙ソックスの2枚重ね

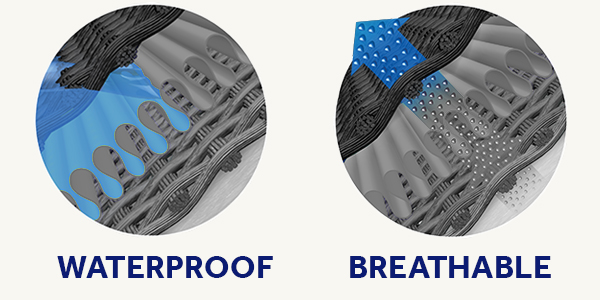

ここで今回の秘密兵器を紹介します。

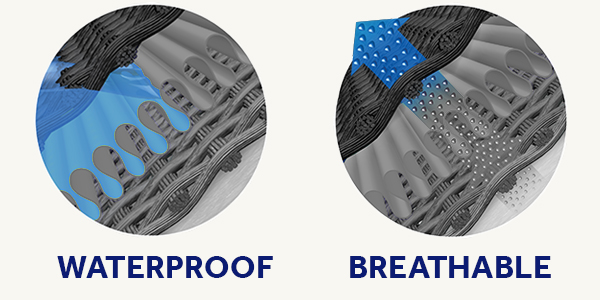

シールスキンズ「Mid Weight Mid Length Sock」\6.600

シールスキンズのソックスは防水性と透湿性それに伸縮性を持っています

シールスキンズのソックスは防水性と透湿性それに伸縮性を持っています

シールスキンのソックスはA.D.D.:ストレッチドライというテクノロジーが使われており、高い防水性と透湿そしてゴアテックスのソックスにはない伸縮性を持っています。

シールスキンズソックスの特徴

シールスキンズソックスの特徴

シールスキンズのソックスは独自の3層構造で従来の防水ソックスにはない特徴を持っています。

今回トレランシューズはクッション性と通気性を重視したテクニカのインフェルノ2.0を使用しましたが、シューズが非防水のため防水のシールスキンズのソックス、さらに内側に蒸れ対策でトレイルランナーに定評があるITOI生活文化研究所の5本指和紙シルクソックスで挑みました。

破風山避難小屋まえにて スタートしてから32時間経過した足

破風山避難小屋まえにて スタートしてから32時間経過した足

19日08:20 破風山避難小屋前

雨や渡渉を繰り返して何度も水に浸かりましたが、32時間経過してもほとんどふやけていません。防水性と透湿性の高さに驚きます。

ここからはかなり気温も上がり蒸れそうなので靴下を履き替え、和紙シルクソックスにブリッジデールのソックスにチェンジしました。

長野・埼玉・山梨県にまたがる甲武信岳(2475m)

長野・埼玉・山梨県にまたがる甲武信岳(2475m)

19日11:00 今回二つ目の百名山である甲武信岳に到着。

前日とうって変わって天気は快晴。ジリジリと肌を焼いてきます。サングラス、帽子、日焼け止めは必須アイテムです。

ちなみに今回使用したサングラスはESSの「CROSSBOW Photochromic」¥35.000。紫外線の濃さに応じてレンズの色が変わる調光レンズを使用したモデルで、耐弾性を誇る強靭なレンズは、曇りづらく歪みのない高い光学性能と、可視光透過率24-86%までと調光レンジの広さが特徴のモデルです。

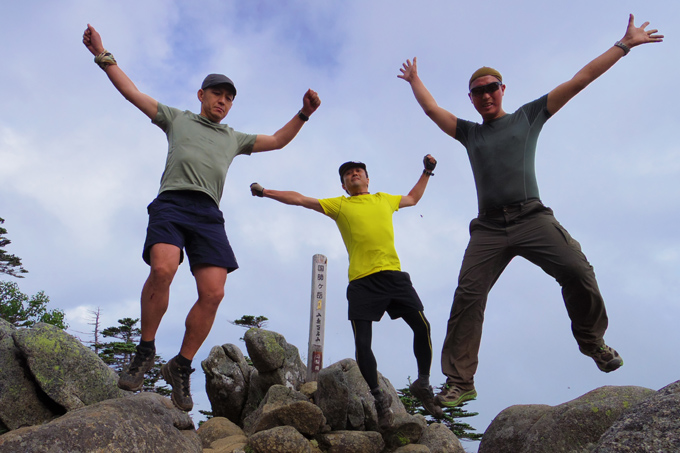

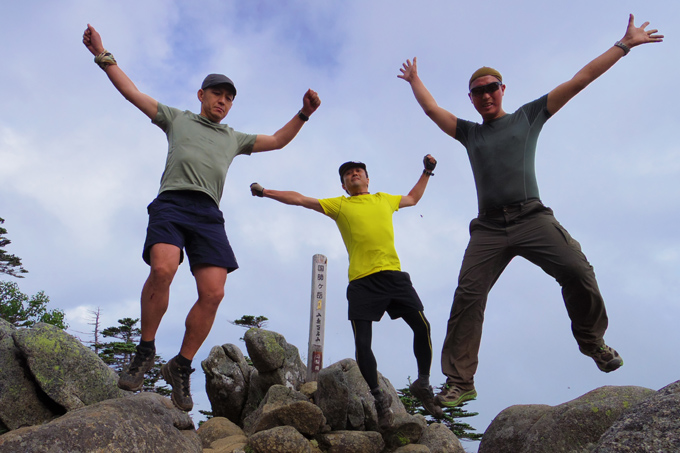

国師ヶ岳(2591.8m)にて大ジャンプ

国師ヶ岳(2591.8m)にて大ジャンプ

19日16:40 国師ヶ岳(2591.8m)に到着。

甲武信から炎天下延々と長いアップダウンを越えてここまで来ましたが、選手は暑さと疲労、睡眠不足から幻覚が見えてしまうようになってしましました。

曰く「ラクダが見える」「ウサギの耳が動いてる」「地面に顔がたくさんある」などあるはずもないものが見えてしまってるようです・・・

第2関門大弛峠(2360m)

第2関門大弛峠(2360m)

19日17:35 第2関門大弛峠に到着。

一般車で登れる日本最高所の峠として有名で、標高は2360mもあります。

大弛小屋で水を補給してしばし休憩し、次に聳える金峰山登山へ備えます。

超軽量ながら裏地付きで暖かいアクシーズクイン「 ライトシェルサーマルグローブ 」 重量51g

超軽量ながら裏地付きで暖かいアクシーズクイン「 ライトシェルサーマルグローブ 」 重量51g

朝日岳(2579m)を越えたあたりから天候が悪化。叩きつける雨と風が容赦なく体温を奪います。

そこで大変重宝したのがたったの51gと超軽量でありがらトリコットの裏地が付きで暖かいアクシーズクインの「ライトシェルサーマルグローブ」。

2.5レイヤーの防水透湿素材パーテックスシールドを採用。しっかりと目止めのしてある防水グローブで、夏山の3000m級などでも防寒兼レイングローブとして活躍します。今なら原宿店の決算大セールで特価にて販売中です!

濃霧と強風の金峰山(2595m)

濃霧と強風の金峰山(2595m)

19日22:30 今回3つ目の百名山にしてコース最高峰の金峰山(2595m)到着。

森林限界を越えた岩場の稜線に出ると叩きつけるような強風と2m先も見えない濃霧でルートが判然とせずホワイトアウト状態。山頂のランドマーク五丈石も濃霧のためまったく見えず、地図とコンパスと記憶を頼りにルートを探るのにかなり手こずりました。

大日岩付近の鎖場

大日岩付近の鎖場

20日00:45 大日岩を通過

強風と濃霧でルートファインディングしながら進んでいるうちに日付が変わって20日に突入。

砂払ノ頭を過ぎると樹林帯に入り風も穏やかになりますが、ここからは何か所も鎖場があり気が抜けません。

第3関門富士見平小屋(1814m) ツェルトを張ってしばし仮眠

第3関門富士見平小屋(1814m) ツェルトを張ってしばし仮眠

20日02:00 いよいよ最後の関門、第3関門富士見平小屋到着。

濃霧のせいで金峰山通過に予想以上に時間がかかってしまい、瑞牆山を越える予定でしたがここで仮眠することにしました。

ここでは天場でしっかりツェルトを張って仮眠。かなり冷え込んで強い雨も降っていましたが、ツェルトの中でマットとエスケイプビィビィのおかげでぬくぬく快適に寝られました。

増水した天鳥沢を渡渉

増水した天鳥沢を渡渉

20日04:00 増水した天鳥沢を越えていよいよ瑞牆山へ。

富士見平小屋で30分ほど仮眠していよいよ獅子岩を目指して出発します。

瑞牆山頂への急登

瑞牆山頂への急登

瑞牆山へは険しい岩場が連続し、次々と巨岩が現れもくもくとよじ登っていきます。

日の出の時刻に近づき徐々に空が明るくなってきます・・・

レース中で初めて姿を現せた富士山頂

レース中で初めて姿を現せた富士山頂

20日04:50 ふと振り向くと富士山の雄姿が!

今回のレース中ずっと雲で隠れて見えなかった富士山の山頂がやっと姿を現しました。

4座目の百名山瑞牆山(2230.2m)

4座目の百名山瑞牆山(2230.2m)

20日05:20 4つ目の百名山瑞牆山(2230.2m)に到着。

通過してきた甲武信から金峰山、富士山や八ヶ岳の絶景に疲れを忘れ見入ります。

瑞牆山からのパノラマ

瑞牆山からのパノラマ

じっくりと景色を楽しみたいところですが、瑞牆から不動沢まで難所が続くので先を急ぎます。

大迫力の不動滝前にて

大迫力の不動滝前にて

20日06:50 不動滝通過。

寒かった金峰山通過時も、うだるような暑いときも着用していたのが、汗を発散し温度を下げる効果を持つアクティブアイス素材を使用したアウトドアリサーチの「アクティブアイスアーバーチューブ」\2.300

ビーニーやバラクラバとしても使用できるチューブ状のスカーフで、UPFは50+もあるので真夏の使用に最適!

水場で濡らして軽く絞って頭に巻くと、配合されたキシリトール由来成分でひんやり涼しくて超気持ちイイっす!!

松平林道入口ここから林道を進みます

松平林道入口ここから林道を進みます

19日08:20松平林道分岐に到着。

雨のため川のようになった瑞牆の急坂を下り、不動沢沿いに下ると舗装された小川山林道に出ます。そこをしばらく行くと松平林道分岐です。元々未舗装の林道ですが大雨のため法面が崩れて車両は通行止めになっています。

ここから約6km炎天下の砂利道の林道を進みます。

信州峠(1480m) ここから最後の難関が待ち構えます。

信州峠(1480m) ここから最後の難関が待ち構えます。

20日10:15 長く退屈な林道を抜けて信州峠(1480m)に到着。

最後尾のチームは林道からコースを外れて山中に入り込み道なき道を藪漕ぎしてきたとのこと。本来のルートではないところからひょっこり現れて驚きました。

本来はこの先の横尾山(1817.9m)の先からが本コース最難関の藪漕ぎの踏査区間になります。

藪こぎ中に出会ったヤマカガシの幼生

藪こぎ中に出会ったヤマカガシの幼生

20日12:10 横尾山を通過。この先からは登山道は未整備で地形を読みながら進む踏査区間になります。

豆腐岩の先でかわいいヤマカガシの子供に出くわしました。

鬱蒼とした森を進んで行きます

鬱蒼とした森を進んで行きます

レースも5回目なのでなんとなく踏み跡が出来てきてしまいましたが、槍から三ツ沢ノ大ダルの辺りは濃密な藪漕ぎが楽しめる選手泣かせのルートです。

ここを越えると鉄柵と足元に隠れた有刺鉄線がさらに待ち構えています。トップの望月選手も3時間以上足止めされた本コースのクライマックスです。

フィニッシュ獅子岩平沢峠(1450m) 日本の背骨中央分水嶺に位置しています。

フィニッシュ獅子岩平沢峠(1450m) 日本の背骨中央分水嶺に位置しています。

20日18:35 一番最後尾でフィニッシュの獅子岩・平沢峠に到着。

長い長い66時間35分。ようやく3日間のレースを終えました。

三日間走り続けた足 左下は昨年のレース時のもの

三日間走り続けた足 左下は昨年のレース時のもの

今回は昨年よりも長い行動時間でしたが、和紙シルクソックス+シールスキンズまたはブリッジデールの組合せは大成功でした!昨年との比較を見比べてください。今年も結構水に浸かりましたがほとんどふやけていません!

今回のレースを支えた縁の下の力持ち テクニカ「インフェルノ2.0」

今回のレースを支えた縁の下の力持ち テクニカ「インフェルノ2.0」

耐久性の高いビムラムソールを使用したテクニカ「インフェルノ2.0」

昨年の甲斐駒、ハセツネ、そして今回と200km以上走っていてもソールは全然くたびれていません!

高いクッション性でバヤシのガラスの膝をサポートしてくれました。

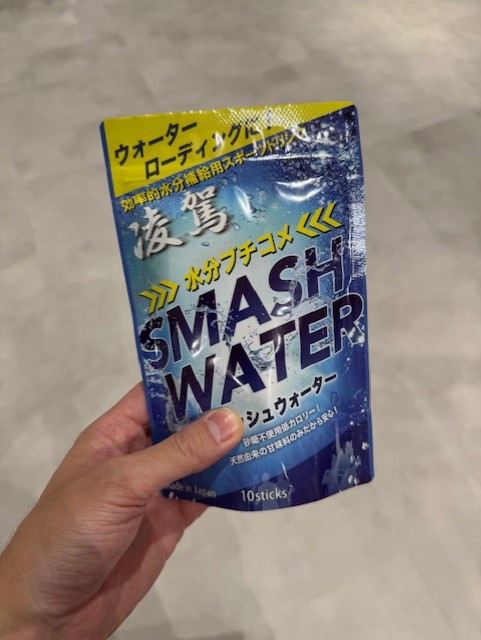

3日間に消費したエネルギー源

3日間に消費したエネルギー源

今回摂取した食糧。初日からお腹を壊していたのであんまり食べませんでした。

1日4回ほど高濃度酸素水「SPORTS Oxyshot」を飲んでいましたが、レースが終わって2日くらいするとスーッと筋肉痛が消えていき、そのリカバリー力の高さに驚きました!

味は消毒薬そのもでなんとも言えませんが効果は抜群です!!

さて、分水嶺トレイルレース全体の方はというと今年新記録が達成されました。

◆新記録達成!32時間8分で望月選手フィニッシュ

19日08:08 記録更新でフィニッシュを飾った望月選手

19日08:08 記録更新でフィニッシュを飾った望月選手

あのBコースを驚異的な速さでフィニッシュしたのは、トランスジャパンアルプスレース(TJAR)覇者の望月選手。

圧倒的速さで分水嶺トレイルのコースを駆け抜けました!」

ちなみにこの過酷なコースを完走したのは、

Aコース ソロ:13人 完走率65% チーム:10チーム35人 完走率83% 計47人完走

Bコース ソロ:21人 完走率72.4% チーム:5チーム15人 完走率83% 計36人完走

A・B両コース合わせた完走率は73%でした。

より過酷なBコースの方が完走率が高いのは、Aコースより厳しい審査を経てエントリーしたTJAR参加選手など選りすぐりの選手が集まったからでしょうか。

ソロよりもチームの完走率が高いのは、チームで助け合い励まし合いながら走るので当然といえば当然の結果です。ソロだと精神的にも強靭ではないと心が折れてしまいますし、装備も全部持たなくてはならず、アクシデントにも1人で対応しなくてなからないのでかなりハードルが上がります。

ぜひ来年はあなたも分水嶺トレイルレースにチャレンジしてみませんか!?

超濃密な3日間と、雄大な自然と山々が待っていますよ-!

最後の最後で道を間違えて5km余分に走った原宿店☆バヤシでした

※記事中の情報および価格等は掲載当時のもので、最新では異なる場合がございます。予めご了承ください。